尾張瀬戸駅近く、昭和初期に建てられた『瀬戸陶磁器会館』をあいたて博で見学してきました。

タイルやテラコッタをふんだんに使った近代建築で現在は「愛陶工会館」と呼ばれています。

旧館エントランスや3階の大ホールや理事長室は竣工当時の調度品も残っており興味深いです。

建物情報&MAP

| 名 称 | 瀬戸陶磁器会館 |

| 竣 工 | 1935年(昭和10年) |

| 設 計 | 丹羽英二 |

| 見 学 | 不可 |

| その他 | あいたて博 |

第一次時世界大戦後、未曾有の不況に見舞われた瀬戸の陶磁器業界は、大正15(1926)年に生産統制と共同販売を目的に瀬戸陶磁器工業組合を設立した。その後、急激に増加した組合の共同販売所の統合が構想され、丹羽英二は、瀬戸東部信用組合(現在の瀬戸信用金庫)や丸山陶器合名会社といった地元企業の建物や名古屋陶磁器貿易商工組合事務所の設計を手がけた関係から、瀬戸陶磁器工業組合総合共同販売所兼事務所の設計監理の依頼を受け、昭和10(1935)年に完成した。この地上3階地下1階、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,684㎡の建物は、黄瀬戸のタイルやテラコッタなど、仕上げや装飾に瀬戸ならではの材料がふんだんに使用されていることが特徴といえる。

丹羽英二建築事務所参照

アクセスは?

アクセスは名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」から徒歩6分ほど。

近くを流れる瀬戸川にかかった橋がタイルなのも瀬戸らしくてよき。

1935年(昭和10年)に旧瀬戸陶磁器工業協同組合「総合共同販売薯見本陳列場」として竣工、後1986年(昭和61年)に西側に新館が建てられました。

現在は「愛陶工会館」と呼ばれているみたい、1階は名古屋の高齢者ご用達「べらコーヒー」。

通常は新館エントランスから出入りしているようですが、今回あいたて博のために旧館エントランスを開けていただけました。

「瀬戸陶磁器会館」の旧字体がいいですよね。

エントランス横の細工が美しいテトラコッタ柱。

こちらは照明でしょうか?

扉の奥には陶器のひまわり。

陶器の四季

エントランスの壁には陶器で彩られた四季。

「桜」「向日葵」「葡萄」「椿」、作者名はありませんでした。

アーチの廊下。

階段踊り場には明かり取りの窓。

壁タイルのグラデーション、手づくりならでの色合いですね。

1階は「せとものプラザ」を設けたことで改変されたそうですが、こちら北面の玄関廻りや3階理事長室、大ホールは竣工当時のままだそうです。

3階理事長室

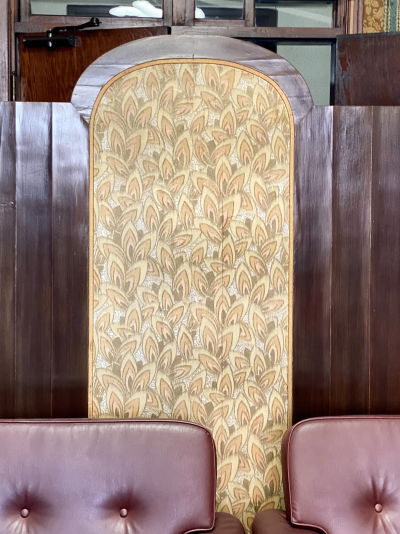

3階理事長室、入口扉に丸く切り取られた覗き窓。

内側はこんな感じ。

重層感のある理事長室。

テーブルクロスは写真よりもずっと上品で高級感があるものでした。

調度品も竣工当時90年前のもの。

床の寄せ木細工。

窓際のテーブルは日当たりがよいので日焼けしちゃったかな。

3階大ホール

3階大ホール、柱がゆるくアーチになっています。

天井もおしゃれですね。

陶器の照明。

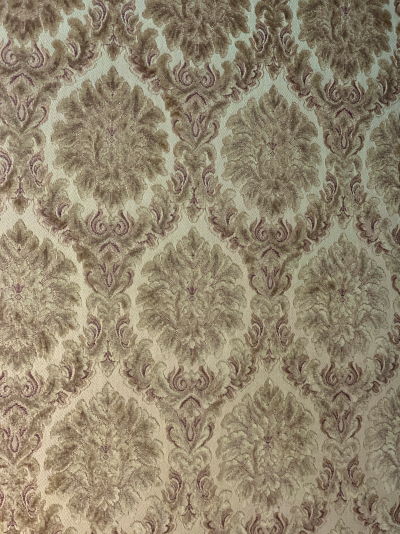

上質な壁紙。

屋上

屋上には鳥居と祠が祭られていました。

今も毎年祠祭が行われているそうで90年ずっと見守られてきたのですね。

竣工当時瀬戸川沿いに建てられた初の3階建てビルとして瀬戸のシンボル的存在であり、昭和21年には昭和天皇が視察に訪れています。

陶の華

こちらは新館エントランスに飾られた加藤釥氏作品「陶の春」、かなりの大作。

ブロッグごとに焼いて繋げたのだろうか?

絶妙な色合いとゴツゴツとした手作りの立体感が味わい深いです。

1階のべらコーヒーさんもおすすめ↓

あいたて博おすすめレトロ建築はこちら↓

さいごに

なかなか行くこともない瀬戸エリア、以前に廃業前に伺った銭湯「日本鉱泉」が公開されるとのことで足を運びましたが「瀬戸陶磁器会館」も商店街も見所いっぱいでした。

今年のあいたて博も瀬戸に行きたいですね。

*2024年11月撮影

※ 記事の情報は公開日月時点のものです。

最新状況については公式サイト、お電話にてご確認くださいませ。

施設情報

<施設情報>

瀬戸陶磁器会館(愛陶工会館)

住所:愛知県瀬戸市陶原町1丁目8

アクセス:名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」徒歩6分

コメント